江戸時代から伝わる伝統的な土蔵を継承

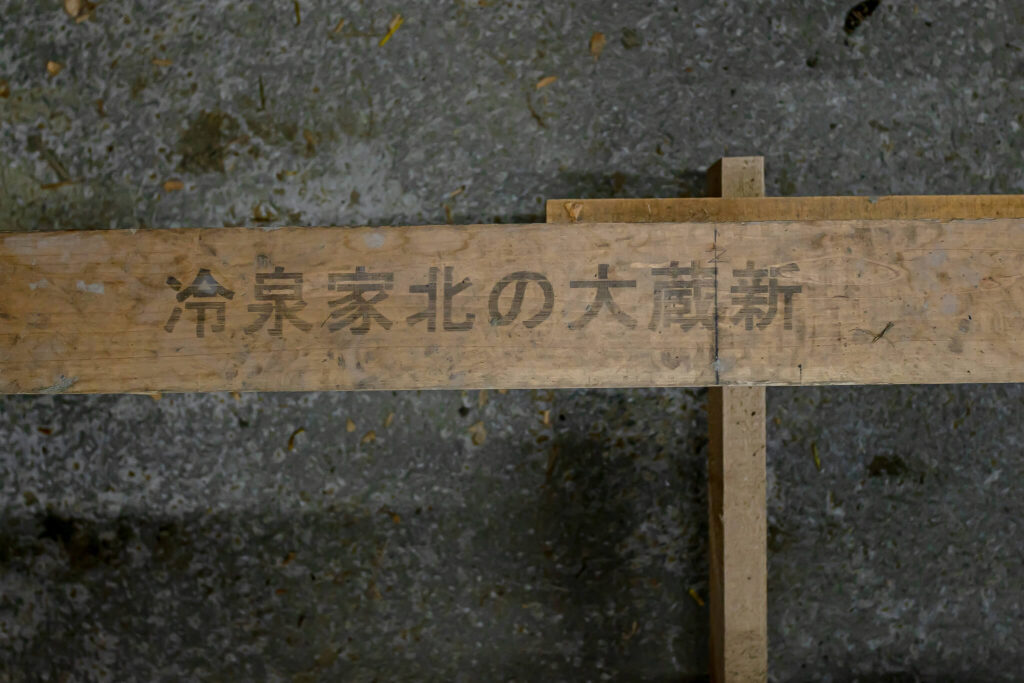

現在建設中の新しい蔵である「北の大蔵」は、プレハブで保管していた収蔵品をすべて収めることを想定した、東西14mの面積がある2階建ての巨大な土蔵です。土蔵を現代において建設することは稀ですが、しっくいの土壁は湿度の高い日本の風土に合っており、景観を損なわないだけでなく、機能性にも優れているのです。今敷地内にある蔵はすべて江戸時代の建築で、なかでも一番古い蔵には江戸初期である元和の元号が記されているといいます。北の大蔵も、江戸時代から伝えられてきた伝統的な建築方法で工事が進められており、7月初旬には左官職人による「手打ち」と呼ばれる作業が行われました。

手打ちとは、蔵の壁の骨組みに、土の荒壁を付けていく作業のことを指します。はじめはこてを使わず、建物の外側から手で直接土を押し込み、続いて内側でも同様に押し込みます。そして、外側の土が乾いたらまた上から土を重ねて、内側も同様に重ねる。この作業を交互に6回繰り返します。これは蔵や城の建築で用いられてきた昔ながらの方法で、土蔵建設の一番の肝ともいえる作業です。最終的な壁の厚みは、外側と内側を含め30㎝ほどになりますが、この厚い土壁が、湿度の高いときには湿気を吸い、低いときには湿気を吐き出すという効果をもたらすのです。

十分に乾燥した土の上から重ね塗りをするため、湿度が高い時期には時間も要する作業です。また、土壁に用いる土は、強度を上げるため、半年間寝かして腐敗させたものを使います。この複数の工程と長い道のりを経て、2024年12月の完成を目指し、工事が進められていくのです。

北の大蔵に収められる収蔵品は、江戸時代末のものが中心になると想定されています。特に20代目当主が日光例幣使となったことから、例幣使の装束や道中の記録などが多数残されており、近世の公家文化の研究にも役立てられることが期待されています。収蔵品が整理され、蔵内の悉皆調査が進めば、収蔵品全体の把握にもつなげることができるはずです。

貴重な遺産を後世に伝えるために

冷泉家では、平成7年から屋敷の解体修理をしましたが、貴重な公家屋敷であったこともあり、7年間で約10億円の費用を要しました。国からの補助はあったものの、冷泉家時雨亭文庫で展覧会を開催するなど、資金集めに奔走しました。為人氏は当時を振り返りながら、屋敷や収蔵品などの貴重な遺産を後世に伝えていくことについて、「まずは自分が残したいものについて十分に理解を深めることが必要です。その上で周囲にどのような言葉で伝えていくのか、ということが求められるのです」と言います。そして、自身の経験を踏まえながら「私は、“人間とは何か”“美とは何か”を主題に一時期研究していましたが、一方で、冷泉家を通してお金の大切さも身をもって学んできました。どちらも人間が生きるために大切なことですが、どちらか片方だけではいけません。これは“理想と現実”とも言い換えることができると思いますが、その両方を知ってこそ、はじめて歴史や芸術の本当の姿を知ることができるのだと思います」とも語りました。 その語りには、冷泉家の歴史と伝統を継承していくことに真摯に向き合う熱意が込められていました。

文=横沢ひかり 撮影=吉田亮人